後部座席の客が不意にリアウインドウを開けたので、砂まじりの乾いた熱風が車内に吹き込み、バックミラーに吊したリトルツリーが大きく揺れた。

「うわあ、すごいな」

窓から身を乗り出すようにして、はしゃいだ声でサンディア・マウンテンズを指差している。

ここ――アルバカーキからサンタ・フェへと続くターコイズ・トレイル――は、シーニック・バイウェイと呼ばれる観光道路で、俺はその70マイルあまりを日に幾度か往復することで生計を立てているタクシー・ドライバーだ。

遠く連なる山々、赤茶けた荒野に点在する灌木、それから、青い、青い空……。ここから望めるのはそれだけだ。どれほど走ったところで景観にはすこしの変化もない。

いったい、なにが「すごい」のだろう。

乗客がその言葉を口にするたび、俺は考える。

ここは、いっそわざとらしいほどに「ニューメキシコ」だ。古い映画の書き割りみたいに。客はいつも決まった台詞を決まった場所で言う。俺は名前のない脇役で、だから、これまでも、これからも、ここは退屈なままなんだ。おれの人生と同じように……。

おれは黙ってカーオーディオのヴォリュームを引き上げた。

バディ・ホリーが脳天の痺れるような甘い声で「ペギー・スー・ゴット・ディヴォースド」を歌ってる。1957年の「ペギー・スー」、59年の「ペギー・スー・ゴット・マリード」の続編で、約60年ぶりの新曲だ。そういえば、おれの愛するロックンロールが黄泉返った(という表現が正しいか、おれは知らない)ことだけは、この世界に感謝してもいいかも知れない。

サンタ・フェまであと3、40分というところで「腹が減った」と騒ぎだした客のために、おれはマドリッドで車を停めた。連れて行ってやったのは、ザ・ホラーだ。このあたりじゃ一番うまい飯を出す。

「おすすめは?」

チレ・レジェーノを指差した。

「チレ・レレノ……?」

「チレ・レジェーノ。ポブラーノの中にチーズを詰め込んで揚げたものよ。あ、ポブラーノってのはチレの一種で……といってもぜんぜん辛くないから、心配しなくて大丈夫よ」

おれたちが入店したときからこちらを窺っていたおしゃべり女のミアが、機を得たとばかりに椅子を引き摺って話に割り込んできた。

「ねえ、あんた、この人たちどっから乗せて来たの?」

アルバカーキに向かって顎を刳(しゃく)ると、「あら、じゃあ、サンタ・フェへ?

それとも……、『悪霊』の処刑を見学に?」

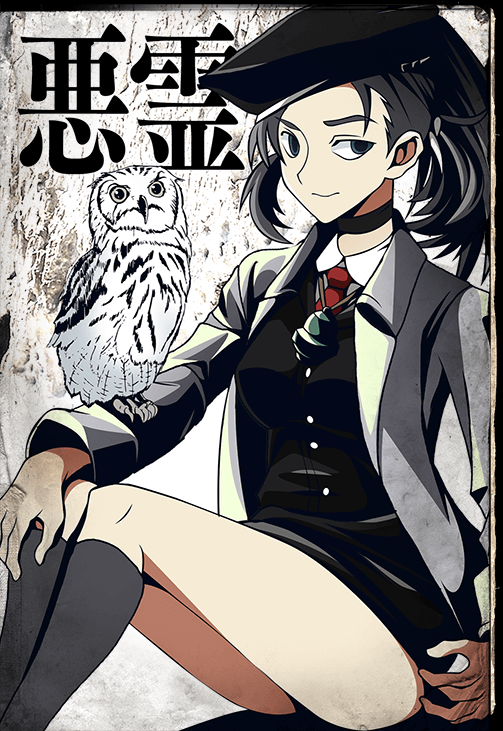

サンタ・フェへの道中、立ち寄ったマドリッドのレストランで、探索者たちは、「悪霊」と呼ばれる少女の噂を聞く。少女はアウトサイダーらしく、この近くにあるケワ族の保留地、ケワ・プエブロ付近をあてどもなくさまよっていたところを彼らに保護されたという。ところが、彼女が村に居着いてからというもの、ケワ族では不思議な病が蔓延し、人馬が死に、また草木が枯れていく。パニックに陥ったケワ族は、彼女を「悪霊」として処刑することに決めた。

メディスン・マンと協力して少女を助け出した場合、メディスン・マンは、ターコイズを梟のかたちに削り出したフェティッシュ(お守り)を授けてくれる。このフェティッシュは、クラスCで、持ち主の〈幸運〉ロールの成功率を10%上昇させる。

そうでない場合であっても、探索者たちは、キヴァでの儀式に接したことにより、「聖なる場所」(173ページ)についての知識を得たことだろう。

ところで、救出した少女は、インサイド・ステイツ・オブ・アメリカに引き渡し、保護させるのが穏当だろう。少女自身もそれを求める。探索者たちの目的地であるサンタ・フェにはインサイドのニューメキシコ支部があるので、彼女のためにこれ以上の寄り道をする必要はない。

サンタ・フェでインサイドに引き渡したはずの子供が、なぜかサイドウインドウからこちらを覗き込んで微笑んでいた。

「あの、アルバカーキまで連れて行ってくれませんか?そこに空港があると聞いたので」

おれが答えるまえに助手席に乗り込み、さっさとシートベルトを締めている。

金は?

あやうく無為な質問が口を突きかけたが、おれはひとつため息をするに留めて、アクセルを踏んだ。どうせ今からアルバカーキへ行こうなんて客はいない。

「この曲、素敵ですね」と、子供が言った。

「バディ・ホリー。1959年に22歳で死んだ男の歌だ。有名だと思うが……、聞き覚えはないか?」

「……」

子供は、すこし驚いたような顔でこちらを流眄(りゅうべん)してから、「ああ、そうでしたね。わたしの両親も向こうの世界でよくこの曲を聞いていました」と、母国語――ドイツ語で答えた。

「……」

耳に、心に馴染む懐かしい響きだ。おれは、その一語一語を噛み締めた。

――数年前、身ひとつでこの世界に巻き込まれ、言葉の通じない土地、不毛の土漠を幽鬼のようにさまよい歩いた。どうにかテキサスのルート66にたどりついたとき、おれをヒッチハイカーだと思い込んで助手席に乗せてくれた気の良い男を殺して車と身分証を奪った。そのまま逃げるようにアルバカーキへ辿り着いて、タクシー・ドライバーに身を窶(やつ)してから、俺は一度としてだれかと言葉を交わさなかった。

「……寡黙な方だと思っていましたが、ドイツ人だったのですね」

「その梟、ドゥリテと言ったか?」

おれは子供の言葉を遮るようにして問うた。

「ええ」

「お嬢さんの名前はライヒ?」

子供は肯いた。わずかに微笑みの気配がある。

「ダス・ドゥリテ・ライヒ――第三帝国?現代人にしては悪趣味だ」

「そうでしょうか」

「だがきみは現代人じゃないからかまわないだろう」

「そうでしょうか」

「きみは、先刻、この曲を向こうの世界でよく聞いていたと言った。でもそれはおかしいんだ。この曲は、この世界に黄泉返ったバディ・ホリーによってつい数日前にリリースされたばかりのものだ。21世紀から来たアウトサイダーに聞き覚えのあるはずもない」

沈黙が落ちて、高音を引っ掛けるような独特の歌声が車内に満ちた。最近、ラジオで話していたのだが、バディはエルヴィス・プレスリーに会いたいらしい。だがエルヴィスはこの世界にはいない。

「きみはいったいだれなんだ?どこから……いつからやって来た?」

「……君」

大人が子供を諭すような声で、少女が、ふと、ため息をついた。

「さっきから、ずいぶんな口の利き方じゃあないか」

思わず振り返ると、彼女は窓の外からゆっくりと視線を戻し、おれを見据えた。口吻の冷たさに相反し、その物腰があまりに﨟長(ろうた)けていて、おれはわずかに動揺した。

「君がドイツ国民だと言うなら、君はわたしの一部だよ。わたしは帝国そのものなのだから」

「帝国……」

「わたしは1945年4月30日のベルリンから来た。そう言う君は何者だ?どこから来て、どこへ行く?」

「おれは……」

とっさに、答えられなかった。

おれは自分が何者なのか知らない。どこから来て、どこへ行くのか知らない。タクシー・ドライバー?アルバカーキから来て、サンタ・フェへ?それがおれの人生のすべて?

「おれは……、……」

「……なるほど、どうやら君にはなにもないようだ」

少女の細く冷たい指がおれのこめかみに触れた。

「なら、行き先はわたしが決めてやろう。君が何者かもな」

「……」

「まずはアルバカーキを越えるんだ。ここは君の場所じゃない」

歌うようにささやきながら、少女は、バックミラーのリトルツリーを引きちぎり、代わりに小さな鐘のようなものを取り付けた。おれの視線に気が付いて、

「インディアンどもの言うところの『死神』だ。わたしは影響を受けんらしいが、君がどうかは、さてね」

「どうでもかまわない。どうせおれは人殺しだから」

「自暴自棄はいかんぞ、君」

少女は愉快げに笑った。

「さて、前進あるのみだ」

おれはアクセルを踏み込んだ。死ぬまで抜け出せないと思われた書き割りの背景は、あっけないほどかんたんに夜陰へと消えていった。

「……そういえば、君の名は?」

「あなたが決めてくれ」

「ではブロンディと。殺してしまった愛し子の名だ。

君の美しい金髪と人殺しの夜に乾杯」

芝居がかって右手を挙げた少女は、やがて、シートに沈み込んで寝息を立てはじめた。梟は彼女の膝の上でおとなしく羽根を休めている。

おれは、窓を開けた。途端にハイウェイのひどい空気が流れ込んでくる。ガスが目に染みて涙がこぼれた。それは、地に落ちることなく後方へと飛び去っていく。

だから、おれはだれにも気兼ねせずに大声でバディの歌を歌うことにした。バディ・ホリー――おれが、たったひとり愛するアメリカ人の歌を。

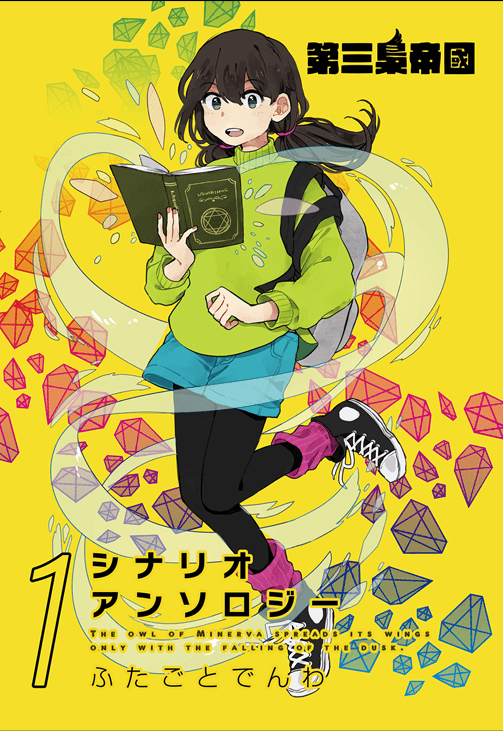

Illustrated by 接続設定

わたしの闘争が続く限り、大衆の熱狂もまた続くだろう

Illustrated by 接続設定

わたしの闘争が続く限り、大衆の熱狂もまた続くだろう

素性不明。運転手の「ブロンディ」、白梟の「ドゥリテ」とともにこの世界を旅しながら信奉者を集めている。彼女の持ち歩いている小さな鐘は強力な放射性物質だという噂もある。

https://twitter.com/theouls

http://ouls.web.fc2.com/

http://www.pixiv.net/member.php?id=16366804